前の5件 | -

VPNが繋がらない(IPv6) [インターネット]

職場と自宅にSoftetherVPNを設置して、どちらからもアクセスできるようにしています。

職場のVPNは特に問題ありませんが、自宅側で問題が起きているのでBlogに書いておきます。

自宅のインターネット接続は古いほうで、「So-net with フレッツ S」というコースです。

同時にNTTひかり電話も契約しています。回線速度は(今となっては遅い)100Mbpsです。

自宅側のルータをIPv4接続のみ有効になっているときは問題ないのですが、IPv6も有効にするとVPNが繋がらなくなります。VPNはL2TP/IPSecを使用。クライアントはWindows10 Pro。

いつも自宅から職場にVPN接続する時だけIPv6を切っていました。

なぜつながらないか。

契約プロバイダがv6プラスという仕様らしいです。

これが根本的な理由。

v6プラスは使用できるWAN→LANのポート番号に制限があり、ほとんどの(標準的な)小さい番号は通らないようです。これにより、職場から自宅へはIPv4の接続になっています。

自宅から職場方向は、VPNの鍵交換に使用される500/UDPがポイントのようです。この500番で行われる鍵交換は、VPNサーバが500番宛に鍵交換リクエストが来ると、リクエストした側に対して同じ500番宛で返事をするそうです。この仕様により、v6プラスのIPv6ではWAN→LANの500番が通らないので「タイムアウト」になって接続失敗となるようです。

sshで職場に繋ぐのはできています。これは、22番でリクエストして、違う大きな番号で返信しているので通っているようです。通常のIP通信はこのように返信ポートは変わるのです。

結局のところ、自宅のプロバイダ契約のままではIPv6でVPN通信はできないという結論になりました。

IPv4なら繋がるのですがパフォーマンスが悪いです。この混雑はいつになっても解決しませんね。そこでIPv6で繋ぎたいのですがVPNはつながらない。仕方ないのでsshで繋いでからsshトンネリングで職場の作業PCにポート転送しています。通常は職場のPCにRDPできれば十分なので、こちらで在宅勤務対応しようと思います。

職場のVPNは特に問題ありませんが、自宅側で問題が起きているのでBlogに書いておきます。

自宅のインターネット接続は古いほうで、「So-net with フレッツ S」というコースです。

同時にNTTひかり電話も契約しています。回線速度は(今となっては遅い)100Mbpsです。

自宅側のルータをIPv4接続のみ有効になっているときは問題ないのですが、IPv6も有効にするとVPNが繋がらなくなります。VPNはL2TP/IPSecを使用。クライアントはWindows10 Pro。

いつも自宅から職場にVPN接続する時だけIPv6を切っていました。

なぜつながらないか。

契約プロバイダがv6プラスという仕様らしいです。

これが根本的な理由。

v6プラスは使用できるWAN→LANのポート番号に制限があり、ほとんどの(標準的な)小さい番号は通らないようです。これにより、職場から自宅へはIPv4の接続になっています。

自宅から職場方向は、VPNの鍵交換に使用される500/UDPがポイントのようです。この500番で行われる鍵交換は、VPNサーバが500番宛に鍵交換リクエストが来ると、リクエストした側に対して同じ500番宛で返事をするそうです。この仕様により、v6プラスのIPv6ではWAN→LANの500番が通らないので「タイムアウト」になって接続失敗となるようです。

sshで職場に繋ぐのはできています。これは、22番でリクエストして、違う大きな番号で返信しているので通っているようです。通常のIP通信はこのように返信ポートは変わるのです。

結局のところ、自宅のプロバイダ契約のままではIPv6でVPN通信はできないという結論になりました。

IPv4なら繋がるのですがパフォーマンスが悪いです。この混雑はいつになっても解決しませんね。そこでIPv6で繋ぎたいのですがVPNはつながらない。仕方ないのでsshで繋いでからsshトンネリングで職場の作業PCにポート転送しています。通常は職場のPCにRDPできれば十分なので、こちらで在宅勤務対応しようと思います。

大容量ニッケル水素の突然死と復活方法 [電子工作一般]

大容量でハイパワーな「エネループプロ」は、アマチュア無線でもよく使うバッテリー。

しかしこれは「突然死」することで昔から有名です。

久しぶりに使おうとすると、充電済みなはずなのにすぐ電池切れになる。

満充電保存できるはずなのに、何か月か放置しただけで放電してしまっている?

実はこれ、例えば8本組の内何本かが突然死(または仮死状態)になっているのです。

充電器に乗せてみると、何本かがエラーになって充電できない状態です。(8本中1本という経験が多いです)

運よく充電器のリフレッシュを実行できれば復活することもありますがたいていはリフレッシュに入る事すらできずダメです。

そこでいろいろな実験をしてみました。

エラーになる電池は、負荷をかける(電流を流す)と急激に電圧が落ちることが分かりました。

使い切って空っぽになっている状態と近いです。

しかし、これを再充電するとすぐに満タンの電圧に達してしまいます。

容量がスッカスカに抜けてしまった感じ。

電子負荷を使用して低負荷の定電流で放電してみました。

たとえは200mAで放電を実行。これは0.1C以下の負荷です。

満充電から12時間以上放電持続する電流。

不思議なことに、放電開始直後の電圧はいったん下がるのですが時間の経過とともにじわじわと電圧が上がっていくものが結構あったのです。電子の移動により活性化している?

そして、電圧が上がってくると負荷電流を増やしても電圧が急激に落ちることが無くなってきました。

具体的には、

電子負荷の放電終止電圧を1.0Vに設定。(可能なら0.9Vに設定する)

200mA負荷(可能なら100mA)でスタートし、1時間ぐらい継続して放電させる。

電圧を見て上記スタート時より電圧が上がっている傾向が見えたら電流を増やす。

最終的には500mAくらいの電流で放電終止電圧で自動停止するまで放電し続ける。

※この作業にはトータルで5時間以上かかります

これで、積算放電電流量は2000mAhを超えました。

この低電流で放電しきった電池を通常の充電器にセットすると、エラーにならず普通に充電できるようになりました。(もちろん、この手順を何度かやっても復活しないものも経験しています)

※低電流放電→低電流充電(15時間)やっても復活しないものはダメです

フル充電した後、電子負荷でそこそこの電流(0.2Cの500mAくらいが良いが、最大でも0.5Cの1.25A程度で行う)を流して容量測定。これで定格近くの容量が出ていれば回復完了となります。

この手法は電子負荷を持っているか、低電流放電できる環境が必要なので一般の方はなかなか難しいかもしれません。一度に多数の電池を放電したいので、0.7Vを終止にして抵抗を併用して簡易的な方電気を作ってみようと思います。シリコンダイオードと抵抗1本だけです。

これまでの経験から、エネループプロは満充電保管しているとメモリー効果のような現象が強く発生し、突然死または死んだふりをする傾向があるようです。

そもそもニッカド・ニッスイは放電しきって保存し、使う直前に充電するのが正しい使い方です。メモリー効果が出るため、使い切ってから充電が基本から来ています。

しかしサンヨーはこの問題を技術であるていど回避し、自己放電が少なくメモリー効果も少ないエネループを開発しました。それゆえあまり気にせず扱えるようになったのですが、容量を重視したエネループプロだけは勝手が違うようです。

ちなみにエネループには3種類ありますが、それぞれ

・プロ 大容量2500mAhだが繰り返し充電回数は500回

・普通 容量2000mAhで繰り返し充電回数は1000回 最も安定の定番

・ライト 容量1000mAhで繰り返し充電回数は3000回 重さも軽い

という特徴があります。

用途にあったチョイスをしましょう。

なお、エネループは満充電での長期保存ができる充電池ですが、非常用に常備するには向いていないと思います。非常用に常備するならエボルタNEOが一押しでしょう。10年保存できますし、エネループより安くパワーもありますから。

充電式は日常使いに活用しましょう。

Vegas Proがレンダリング出力中に落ちる [パソコン]

Windows10 Pro(22H2)でVegas 15 Proを使っています。

グラボはRTX3060(12GB)、メインメモリーは128GB積んでいます。

編集作業が終わってレンダリング出力をしていると途中でVegasが落ちてしまいました。

Windowsの画面にはメッセージ等は何も残っておらず、Vegasが落ちて消えてしまいます。

イベントビューワで見ると、とあるDLLがエラーを起こしていることが分かりました。

So4Reader.dll

調べてみると、他のアプリ(Steamのゲーム等)でも問題が起きている事例を見つけまいた。

試しにSo4Reader.dllを無効化(末尾に_つけてリネーム)したところ落ちることが無くなりました。

このSo4Reader.dllはGPUを自動判別するために使われているようです。

Vegas15はnVIDIA対応した初期のバージョンですので、これとWindowsのセキュリティあたりがぶつかっているような気がしています。(詳細は判りません)

具体的な対処法

エクスプローラで次のフォルダを開きます

C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\FileIO Plug-Ins\so4compoundplug\

バージョン部分は各自のバージョンに読み替えてください。

他のバージョンでも出ているようですので。

So4Reader.dll を So4Reader.dll_ に名前を変更します

拡張子が見えない環境でしたら、頭に_を付けても良いです。

とにかく名前を変えてロードされないようにしてしまえば良いです。

グラボはRTX3060(12GB)、メインメモリーは128GB積んでいます。

編集作業が終わってレンダリング出力をしていると途中でVegasが落ちてしまいました。

Windowsの画面にはメッセージ等は何も残っておらず、Vegasが落ちて消えてしまいます。

イベントビューワで見ると、とあるDLLがエラーを起こしていることが分かりました。

So4Reader.dll

調べてみると、他のアプリ(Steamのゲーム等)でも問題が起きている事例を見つけまいた。

試しにSo4Reader.dllを無効化(末尾に_つけてリネーム)したところ落ちることが無くなりました。

このSo4Reader.dllはGPUを自動判別するために使われているようです。

Vegas15はnVIDIA対応した初期のバージョンですので、これとWindowsのセキュリティあたりがぶつかっているような気がしています。(詳細は判りません)

具体的な対処法

エクスプローラで次のフォルダを開きます

C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\FileIO Plug-Ins\so4compoundplug\

バージョン部分は各自のバージョンに読み替えてください。

他のバージョンでも出ているようですので。

So4Reader.dll を So4Reader.dll_ に名前を変更します

拡張子が見えない環境でしたら、頭に_を付けても良いです。

とにかく名前を変えてロードされないようにしてしまえば良いです。

SYNCROOMのお話 [インターネット]

今回は音楽系の話題です。

コロナ渦をきっかけにネット越しにセッション(バンド演奏する)する需要が高まったようです。

ヤマハから出ている無料アプリのSYNCROOMというシステムがあります。

これは、それぞれの家をインターネットを通じて低遅延に音声を結ぶシステムで、音ズレがとても少ないためネットを通じて合奏ができるというものです。

ただし、それを快適に使うには環境の制限がいろいろあります。

その辺をまとめて書いてみようと思います。

大切な順に書きます。

・インターネット回線

なんといってもこれ。

低遅延を実現するとなると回線は最重要課題です。

少なくとも光ファイバー回線は必須と思いましょう。

コロナ渦が始まったころはNuro光が最強と言われていました。ユーザも少なく速度もばっちり出ていました。今はユーザが激増して混んでいるらしいですが...

パソコンとルータの間の接続は「有線ケーブル(LANケーブル)」を強く推奨。硬くて太いものが高品質です。使い勝手の良い「柔らかい・細い・薄い」ものは品質が犠牲になっています。少なくとも長くなる部分には太くて硬いものを使いましょう。

WiFiは手軽で便利ですが、遅延の元になるのでSYNCROOMやるには適していません。

IPv6に対応していることもポイントになります。IPv4でもできますが、IPv6の方が快適です。

今どきの回線契約ならIPv6対応になっているものが殆どですが、10年以上前から使っている回線だとIPv6は別コースだったりします。詳細は後で説明します。

・ASIO(アジオ)対応オーディオインタフェース

Windowsの場合は特に重要です。避けて通れません。

SYNCROOMやるにはASIO規格に対応したUSB接続オーディオインタフェースは必須です。

これを買わずにASIO4ALLという汎用ドライバを使用してオンボード(PC内蔵)で済ます例をよく見かけますが、ASIO4ALLは「非対応チップを無理やりASIO互換に見せかける」ものなので、動けばラッキー、不安定でも仕方ない、というものです。

そもそもオーディオインタフェースを購入できない様であればSYNCROOMは諦めましょう。

ASIOについても後で説明します。

・PC本体

SYNCROOMやるだけならいわゆる普通のスペックで十分です。

しかし、ウインドシンセでソフト音源使ったり、同一PC上で別のアプリを同時に動かすようならそれなりのスペックを用意しましょう。同時生放送するとなると結構なパワーを食います。

SYNCROOMはリアルタイム性を重視したアプリなので、PCパワーに余裕が無いと音が途切れたり大きな遅延が起ます。

お勧めは、第8世代以降のCore-i5かi7で、RAMは16GB以上というのが最低ラインでしょう。

もしVRChatまで同時にやろうと思ったらRAM増強とCPU選定も必要になってきます。

・トラブル

実際にSYNCROOMを使いだしてよく遭遇するトラブルをいくつか紹介します。

・・音がループしてしまう

自分の音だけを外向けに送信し、外から来た音は自分が聴くだけ。

この経路を守る必要があります。

ありがちなのは、自分が聴いている音(相手の音や自分の楽器のモニター音)を相手に折り返してしまっている例です。最近のオーディオインタフェースには生放送に便利な「ループバック機能」というのが付いています。これはSYNCROOMではOFFにしておかないとトラブります。

・・音が途切れる

インターネット回線契約の見直しが必要がかもしれません。

週末や平日の夜間帯等、回線が込み合う時間であれば、契約している回線の問題ですから自分の方で打つ手はありません。回線契約を他社に変えるくらいしか思いつきません。

WiFiを使っている場合は有線接続に変更してください。WiFiはデータが途切れるものです。

有線接続の場合はケーブルを疑ってください。カーペットの下を通しやすい平型ケーブル(通称きしめんケーブル)は便利ですが劣化しやすいです家具や足に踏まれて性能劣化していきます。古いケーブルも経年劣化します。

・・レイテンシが悪い

SYNCROOMを詳細表示させると送受信の遅延の数字が見れます。これは相手がいるときだけ見れます。自分から相手、相手から自分の双方向で遅延時間が見えます。

この数字の評価ですが、30ms切っていれば少し前糊する程度で早い曲でも合わせられます。40ms以上ある場合は合わせることがかなり難しくなります。自分は合わせているつもりでも相手には遅れて聞こえますので、皆でリズムを合わせるのが難しくなります。

深夜2時過ぎになるとレイテンシの数字が良くなっていきます。回線自体が空いてくるからですね。

また、IPv6ではなくIPv4で接続されている場合もレイテンシが悪化しやすいです。

・IPv6とは

インターネットの通信規格で、従来からあるIPv4と新規格のIPv6があります。

細かい話になりますが、光接続の多くはNTTのNGN網を経由してプロバイダ(So-netとかOCNとか)に繋がっています。IPv4ですとNGN網とプロバイダの接続口の容量で制限されてしまい、混雑すると通信速度が遅くなったりレイテンシが悪化します。

これがIPv6同士ですとNTTのNGN網から出ることなく相手に繋がるので接続口の混雑の影響が無くなります。接続口とは高速道路の料金所やインターチェンジと思ってください。あの渋滞と同じです。

契約によってはNuroのように独自回線を確保してNTTのNGN網と無関係な業者もあります。

・ASIOとは

Windowsで低遅延に音声を扱うにはASIOという規格が必須です。

そもそもWindowsでは音楽を扱うことを考えて作られていません。その点Macはもとからクリエーター向けという思想があるため気にせず低遅延に音楽を扱えます。音楽やるならMac一択と言われている所以でもあります。

ASIOはWindowsのカーネル(中枢部)に持っている仮想ミキサーを経由させず、ASIO規格で独自ルートを作成して音声を扱います。これによりWindowsカーネルが原因で起きる遅延を解消しています。

ASIOは使用するオーディオインタフェースと専用ドライバのセットで使いますので、ASIO対応の製品を使います。有名どこではYAMAHAのAG-03、Steinbarg UR-22mk2、Zoom U44あたりがあります。前の2機種はユーザも多いのでお勧めです。私はUR-22mk2を使っています。

ASIOは基本的に1つのアプリが占有します。特に出力は一つのアプリが使用開始したらほかのアプリからは使えない状態に固定されます。例えばSYNCROOMが動いているときはWindowsのシステム音やYoutubeの再生音を同一デバイスからMIXして出すことはできません。(ASIOとWindowsのWDMを同時に扱える機種もあるようですがよく知らないです)

・余談

私の環境は見た目大袈裟です。

といのも、パソコン1台で全ててきるようにして、さらに外付けハードはなるべく使わずソフトウエアで済ますという主流の考え方からは「逆方向」をいっています。

つまり、ハードでなんとかしてしまおう、見えて直接されれるものが分かりやすいという考え方です。

PCにはオーディオインタフェースが3台繋がっています。それぞれ別メーカーでバラバラです。

1) CREATIVE SoundBlaster THX

これはWindowsの規定の音声出力に設定してあり、Windowsが出す音は基本的にここから出るようにしています。出力だけ使っています。

2) Stenbarg UR-22mk2

メインのオーディオインタフェースです。SYNCROOMの音声の入出力をこのデバイスを指定しています。

3) TASCAM US-600

生放送をするときやオーディオの品質解析(例えばラウドネスレベル)をするときに使っているもので、入力のみ繋がっています。

この3台をアナログミキサー卓につなげ、ルーティングを行って使っています。

ミキサー卓は2BUS(MAINとSUBがある)タイプです。

1からカラオケを出して、

2からSYNCROOMの他のメンバーの音を出し(ミキサーのSUBバスに送る)、

ミキサーで自分の楽器と1を混ぜて(ミキサーのMAINバスに送る)2を使ってSYNCROOMに送り、

SYNCROOMの仮想オーディオインタフェースからVRChatやTwicasに送ってます。

もちろん、ルーティングを工夫してソフトウエアミキサーと仮想インタフェースを使えばAG-03のみでも似たことはできます。私がやらないのは、目的によって設定を変えたりするのがめんどくさいからです。ミキサー卓ならボタンを切り替えれば良いのでわかりやすいので。

※デジミキ導入したら設定を保存できるんだよなぁ... 欲しいなぁ... でも、PCで卓操作はなぁ...

コロナ渦をきっかけにネット越しにセッション(バンド演奏する)する需要が高まったようです。

ヤマハから出ている無料アプリのSYNCROOMというシステムがあります。

これは、それぞれの家をインターネットを通じて低遅延に音声を結ぶシステムで、音ズレがとても少ないためネットを通じて合奏ができるというものです。

ただし、それを快適に使うには環境の制限がいろいろあります。

その辺をまとめて書いてみようと思います。

大切な順に書きます。

・インターネット回線

なんといってもこれ。

低遅延を実現するとなると回線は最重要課題です。

少なくとも光ファイバー回線は必須と思いましょう。

コロナ渦が始まったころはNuro光が最強と言われていました。ユーザも少なく速度もばっちり出ていました。今はユーザが激増して混んでいるらしいですが...

パソコンとルータの間の接続は「有線ケーブル(LANケーブル)」を強く推奨。硬くて太いものが高品質です。使い勝手の良い「柔らかい・細い・薄い」ものは品質が犠牲になっています。少なくとも長くなる部分には太くて硬いものを使いましょう。

WiFiは手軽で便利ですが、遅延の元になるのでSYNCROOMやるには適していません。

IPv6に対応していることもポイントになります。IPv4でもできますが、IPv6の方が快適です。

今どきの回線契約ならIPv6対応になっているものが殆どですが、10年以上前から使っている回線だとIPv6は別コースだったりします。詳細は後で説明します。

・ASIO(アジオ)対応オーディオインタフェース

Windowsの場合は特に重要です。避けて通れません。

SYNCROOMやるにはASIO規格に対応したUSB接続オーディオインタフェースは必須です。

これを買わずにASIO4ALLという汎用ドライバを使用してオンボード(PC内蔵)で済ます例をよく見かけますが、ASIO4ALLは「非対応チップを無理やりASIO互換に見せかける」ものなので、動けばラッキー、不安定でも仕方ない、というものです。

そもそもオーディオインタフェースを購入できない様であればSYNCROOMは諦めましょう。

ASIOについても後で説明します。

・PC本体

SYNCROOMやるだけならいわゆる普通のスペックで十分です。

しかし、ウインドシンセでソフト音源使ったり、同一PC上で別のアプリを同時に動かすようならそれなりのスペックを用意しましょう。同時生放送するとなると結構なパワーを食います。

SYNCROOMはリアルタイム性を重視したアプリなので、PCパワーに余裕が無いと音が途切れたり大きな遅延が起ます。

お勧めは、第8世代以降のCore-i5かi7で、RAMは16GB以上というのが最低ラインでしょう。

もしVRChatまで同時にやろうと思ったらRAM増強とCPU選定も必要になってきます。

・トラブル

実際にSYNCROOMを使いだしてよく遭遇するトラブルをいくつか紹介します。

・・音がループしてしまう

自分の音だけを外向けに送信し、外から来た音は自分が聴くだけ。

この経路を守る必要があります。

ありがちなのは、自分が聴いている音(相手の音や自分の楽器のモニター音)を相手に折り返してしまっている例です。最近のオーディオインタフェースには生放送に便利な「ループバック機能」というのが付いています。これはSYNCROOMではOFFにしておかないとトラブります。

・・音が途切れる

インターネット回線契約の見直しが必要がかもしれません。

週末や平日の夜間帯等、回線が込み合う時間であれば、契約している回線の問題ですから自分の方で打つ手はありません。回線契約を他社に変えるくらいしか思いつきません。

WiFiを使っている場合は有線接続に変更してください。WiFiはデータが途切れるものです。

有線接続の場合はケーブルを疑ってください。カーペットの下を通しやすい平型ケーブル(通称きしめんケーブル)は便利ですが劣化しやすいです家具や足に踏まれて性能劣化していきます。古いケーブルも経年劣化します。

・・レイテンシが悪い

SYNCROOMを詳細表示させると送受信の遅延の数字が見れます。これは相手がいるときだけ見れます。自分から相手、相手から自分の双方向で遅延時間が見えます。

この数字の評価ですが、30ms切っていれば少し前糊する程度で早い曲でも合わせられます。40ms以上ある場合は合わせることがかなり難しくなります。自分は合わせているつもりでも相手には遅れて聞こえますので、皆でリズムを合わせるのが難しくなります。

深夜2時過ぎになるとレイテンシの数字が良くなっていきます。回線自体が空いてくるからですね。

また、IPv6ではなくIPv4で接続されている場合もレイテンシが悪化しやすいです。

・IPv6とは

インターネットの通信規格で、従来からあるIPv4と新規格のIPv6があります。

細かい話になりますが、光接続の多くはNTTのNGN網を経由してプロバイダ(So-netとかOCNとか)に繋がっています。IPv4ですとNGN網とプロバイダの接続口の容量で制限されてしまい、混雑すると通信速度が遅くなったりレイテンシが悪化します。

これがIPv6同士ですとNTTのNGN網から出ることなく相手に繋がるので接続口の混雑の影響が無くなります。接続口とは高速道路の料金所やインターチェンジと思ってください。あの渋滞と同じです。

契約によってはNuroのように独自回線を確保してNTTのNGN網と無関係な業者もあります。

・ASIOとは

Windowsで低遅延に音声を扱うにはASIOという規格が必須です。

そもそもWindowsでは音楽を扱うことを考えて作られていません。その点Macはもとからクリエーター向けという思想があるため気にせず低遅延に音楽を扱えます。音楽やるならMac一択と言われている所以でもあります。

ASIOはWindowsのカーネル(中枢部)に持っている仮想ミキサーを経由させず、ASIO規格で独自ルートを作成して音声を扱います。これによりWindowsカーネルが原因で起きる遅延を解消しています。

ASIOは使用するオーディオインタフェースと専用ドライバのセットで使いますので、ASIO対応の製品を使います。有名どこではYAMAHAのAG-03、Steinbarg UR-22mk2、Zoom U44あたりがあります。前の2機種はユーザも多いのでお勧めです。私はUR-22mk2を使っています。

ASIOは基本的に1つのアプリが占有します。特に出力は一つのアプリが使用開始したらほかのアプリからは使えない状態に固定されます。例えばSYNCROOMが動いているときはWindowsのシステム音やYoutubeの再生音を同一デバイスからMIXして出すことはできません。(ASIOとWindowsのWDMを同時に扱える機種もあるようですがよく知らないです)

・余談

私の環境は見た目大袈裟です。

といのも、パソコン1台で全ててきるようにして、さらに外付けハードはなるべく使わずソフトウエアで済ますという主流の考え方からは「逆方向」をいっています。

つまり、ハードでなんとかしてしまおう、見えて直接されれるものが分かりやすいという考え方です。

PCにはオーディオインタフェースが3台繋がっています。それぞれ別メーカーでバラバラです。

1) CREATIVE SoundBlaster THX

これはWindowsの規定の音声出力に設定してあり、Windowsが出す音は基本的にここから出るようにしています。出力だけ使っています。

2) Stenbarg UR-22mk2

メインのオーディオインタフェースです。SYNCROOMの音声の入出力をこのデバイスを指定しています。

3) TASCAM US-600

生放送をするときやオーディオの品質解析(例えばラウドネスレベル)をするときに使っているもので、入力のみ繋がっています。

この3台をアナログミキサー卓につなげ、ルーティングを行って使っています。

ミキサー卓は2BUS(MAINとSUBがある)タイプです。

1からカラオケを出して、

2からSYNCROOMの他のメンバーの音を出し(ミキサーのSUBバスに送る)、

ミキサーで自分の楽器と1を混ぜて(ミキサーのMAINバスに送る)2を使ってSYNCROOMに送り、

SYNCROOMの仮想オーディオインタフェースからVRChatやTwicasに送ってます。

もちろん、ルーティングを工夫してソフトウエアミキサーと仮想インタフェースを使えばAG-03のみでも似たことはできます。私がやらないのは、目的によって設定を変えたりするのがめんどくさいからです。ミキサー卓ならボタンを切り替えれば良いのでわかりやすいので。

※デジミキ導入したら設定を保存できるんだよなぁ... 欲しいなぁ... でも、PCで卓操作はなぁ...

ATMega328P(QFP)の偽物疑惑 [電子工作一般]

仕事でトラブったので注意喚起を兼ねてBlogに記事化しました。

この内容は以前から海外では話題になっているのですが、国内ではほとんど見かけません。

==================

「MEGA328P U-TH」刻印には注意しろ

==================

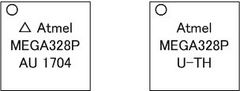

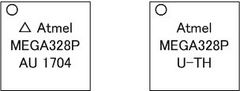

ArduinoではおなじみのAtmel(現MICROCHIP)のマイコンチップATMega328Pですが、このフラットパッケージ版で流通しているものに刻印が違うものがあります。原産地によって末尾が違うとかいろいろな見解があるようですが、動作に大きな違いが起きる(極端な話、動く動かない)問題があります。

まず、写真を見てください。(写真をクリックすると拡大します)

左が以前購入したチップ、右が2022/8に秋月で購入したチップです。

右のチップは現在でも出荷されていると思われます。

見分け方はチップ表面の刻印。

写真では見にくいので図にして比較しましょう。

明確な違いは「AU」か「U-TH」かです。

このU-THが問題です。(データシートにAUはあるがU-THは記載がない)

この生チップを使って基板を設計し、生チップにAVR ISPmk2を使ってArduino Bootloaderを書きます。そして基板実装してスケッチをダウンロードします。

簡単なスケッチは問題なく動きます。

Lチカとか、I2C通信とか、割と軽い機能は問題ありません。

これで基板の動作チェックをしていたので問題に気が付くまで時間がかかりました。

ところが、ちょっと複雑なスケッチになると動かなくなります。

例えばですが、3chのPWMを使用して、PWM周波数を20KHzに上げるためにタイマーの分周比ビットを変更し、さらにシリアル通信も行うという例。まず、シリアル通信のRXが動かなくなりました。外からのコマンドを受信できません。TXは動いているのでコンソールに文字は出ます。これ以上何もできないので「動かない」と言っても良いでしょう。

さて、Arduino Nanoの互換品でこのU-THチップが乗ったものが多数あります。

これにはOLD Bootloaderが書かれているという情報があるので、AVR Studioを使用してチップにOLD Bootloaderを書いてみました。スケッチは先ほど使ったものと同じです。

こちらはシリアル通信のRXが動くようになりました。しかし、PWMやタイマーの動作がおかしいです。パフォーマンスが出ていないような変な動きです。

PLD Bootloaderを使えば一部の問題は解決しますが、それ以外の問題は残るようです。

購入先の秋月に問い合わせしました。

回答は「正規代理店より正規のルートを使用し仕入れたもので、弊社モジュールにも多数使用されており、不具合の報告はございません。」とのことで、こちらの設計のせいにされて切り捨てられました。

問い合わせ内容をちゃんと読んでいない可能性もありますが,,,

レポートを送ろうとしたら送信専用アドレスからのメール返信で、返信するとブロックされていて配信できないとエラーになりました。

めんどくさいのでこのBlogで公開して注意喚起にしようということにしました。

いずれにしてもちょっと困りました。

AUだと思って買ったU-THは100個。以前買ったAU刻印の手持ちは使い切りました。

機能拡張されたBUは少数あるのでこれでしのぐしかないかも。

仕事なので、このトラブルはきついですね。

みなさんもU-TH刻印には気を付けてください。

海外では偽物扱いされてますので(開封して比較した写真もある)。

========

最 後 に

========

秋月で売ってるチップが偽物だと断定したわけではありません。正直なところ調べてもよくわからないというのが現在の結論。

情報としては、このU-TH刻印のパッケージは正規ルートで正規品として流通している物があるというのを聴きました。しかしAtmel(現Microchip社)はこの件に関して何も情報を公開していないので真偽のほどははっきりしていません。

そして、この刻印のチップが乗ったArduino Nanoモジュールでは純正と消費電力が違うとか、チップを剥がして開封解析をして中身が違うといった報告は海外で見ることができます。

正直なところU-TH刻印を使うときは気を付けてという程度の話でしかありません。

刻印をリマークしたり、ICチップのコピー品が多く出回っている時代です。おかしな動きをするようなら、まずは自分の設計を疑い、次に偽チップを疑うという感じで扱うしかなさそうです。

この内容は以前から海外では話題になっているのですが、国内ではほとんど見かけません。

==================

「MEGA328P U-TH」刻印には注意しろ

==================

ArduinoではおなじみのAtmel(現MICROCHIP)のマイコンチップATMega328Pですが、このフラットパッケージ版で流通しているものに刻印が違うものがあります。原産地によって末尾が違うとかいろいろな見解があるようですが、動作に大きな違いが起きる(極端な話、動く動かない)問題があります。

まず、写真を見てください。(写真をクリックすると拡大します)

左が以前購入したチップ、右が2022/8に秋月で購入したチップです。

右のチップは現在でも出荷されていると思われます。

見分け方はチップ表面の刻印。

写真では見にくいので図にして比較しましょう。

明確な違いは「AU」か「U-TH」かです。

このU-THが問題です。(データシートにAUはあるがU-THは記載がない)

この生チップを使って基板を設計し、生チップにAVR ISPmk2を使ってArduino Bootloaderを書きます。そして基板実装してスケッチをダウンロードします。

簡単なスケッチは問題なく動きます。

Lチカとか、I2C通信とか、割と軽い機能は問題ありません。

これで基板の動作チェックをしていたので問題に気が付くまで時間がかかりました。

ところが、ちょっと複雑なスケッチになると動かなくなります。

例えばですが、3chのPWMを使用して、PWM周波数を20KHzに上げるためにタイマーの分周比ビットを変更し、さらにシリアル通信も行うという例。まず、シリアル通信のRXが動かなくなりました。外からのコマンドを受信できません。TXは動いているのでコンソールに文字は出ます。これ以上何もできないので「動かない」と言っても良いでしょう。

さて、Arduino Nanoの互換品でこのU-THチップが乗ったものが多数あります。

これにはOLD Bootloaderが書かれているという情報があるので、AVR Studioを使用してチップにOLD Bootloaderを書いてみました。スケッチは先ほど使ったものと同じです。

こちらはシリアル通信のRXが動くようになりました。しかし、PWMやタイマーの動作がおかしいです。パフォーマンスが出ていないような変な動きです。

PLD Bootloaderを使えば一部の問題は解決しますが、それ以外の問題は残るようです。

購入先の秋月に問い合わせしました。

回答は「正規代理店より正規のルートを使用し仕入れたもので、弊社モジュールにも多数使用されており、不具合の報告はございません。」とのことで、こちらの設計のせいにされて切り捨てられました。

問い合わせ内容をちゃんと読んでいない可能性もありますが,,,

レポートを送ろうとしたら送信専用アドレスからのメール返信で、返信するとブロックされていて配信できないとエラーになりました。

めんどくさいのでこのBlogで公開して注意喚起にしようということにしました。

いずれにしてもちょっと困りました。

AUだと思って買ったU-THは100個。以前買ったAU刻印の手持ちは使い切りました。

機能拡張されたBUは少数あるのでこれでしのぐしかないかも。

仕事なので、このトラブルはきついですね。

みなさんもU-TH刻印には気を付けてください。

海外では偽物扱いされてますので(開封して比較した写真もある)。

========

最 後 に

========

秋月で売ってるチップが偽物だと断定したわけではありません。正直なところ調べてもよくわからないというのが現在の結論。

情報としては、このU-TH刻印のパッケージは正規ルートで正規品として流通している物があるというのを聴きました。しかしAtmel(現Microchip社)はこの件に関して何も情報を公開していないので真偽のほどははっきりしていません。

そして、この刻印のチップが乗ったArduino Nanoモジュールでは純正と消費電力が違うとか、チップを剥がして開封解析をして中身が違うといった報告は海外で見ることができます。

正直なところU-TH刻印を使うときは気を付けてという程度の話でしかありません。

刻印をリマークしたり、ICチップのコピー品が多く出回っている時代です。おかしな動きをするようなら、まずは自分の設計を疑い、次に偽チップを疑うという感じで扱うしかなさそうです。

前の5件 | -