Vegas Proがレンダリング出力中に落ちる [パソコン]

Windows10 Pro(22H2)でVegas 15 Proを使っています。

グラボはRTX3060(12GB)、メインメモリーは128GB積んでいます。

編集作業が終わってレンダリング出力をしていると途中でVegasが落ちてしまいました。

Windowsの画面にはメッセージ等は何も残っておらず、Vegasが落ちて消えてしまいます。

イベントビューワで見ると、とあるDLLがエラーを起こしていることが分かりました。

So4Reader.dll

調べてみると、他のアプリ(Steamのゲーム等)でも問題が起きている事例を見つけまいた。

試しにSo4Reader.dllを無効化(末尾に_つけてリネーム)したところ落ちることが無くなりました。

このSo4Reader.dllはGPUを自動判別するために使われているようです。

Vegas15はnVIDIA対応した初期のバージョンですので、これとWindowsのセキュリティあたりがぶつかっているような気がしています。(詳細は判りません)

具体的な対処法

エクスプローラで次のフォルダを開きます

C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\FileIO Plug-Ins\so4compoundplug\

バージョン部分は各自のバージョンに読み替えてください。

他のバージョンでも出ているようですので。

So4Reader.dll を So4Reader.dll_ に名前を変更します

拡張子が見えない環境でしたら、頭に_を付けても良いです。

とにかく名前を変えてロードされないようにしてしまえば良いです。

グラボはRTX3060(12GB)、メインメモリーは128GB積んでいます。

編集作業が終わってレンダリング出力をしていると途中でVegasが落ちてしまいました。

Windowsの画面にはメッセージ等は何も残っておらず、Vegasが落ちて消えてしまいます。

イベントビューワで見ると、とあるDLLがエラーを起こしていることが分かりました。

So4Reader.dll

調べてみると、他のアプリ(Steamのゲーム等)でも問題が起きている事例を見つけまいた。

試しにSo4Reader.dllを無効化(末尾に_つけてリネーム)したところ落ちることが無くなりました。

このSo4Reader.dllはGPUを自動判別するために使われているようです。

Vegas15はnVIDIA対応した初期のバージョンですので、これとWindowsのセキュリティあたりがぶつかっているような気がしています。(詳細は判りません)

具体的な対処法

エクスプローラで次のフォルダを開きます

C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 15.0\FileIO Plug-Ins\so4compoundplug\

バージョン部分は各自のバージョンに読み替えてください。

他のバージョンでも出ているようですので。

So4Reader.dll を So4Reader.dll_ に名前を変更します

拡張子が見えない環境でしたら、頭に_を付けても良いです。

とにかく名前を変えてロードされないようにしてしまえば良いです。

MacのBootcampでWin10を入れようとするがエラー [パソコン]

MacBookAir(2020 Intel版 Core-i7 16GB 2TB)のMacOS BigSurが動いているところに、Win10 ProをBootCampで入れて素のWin10を動かそうとしていました。Parallelsの仮想環境ではなく。

Win10のISOとライセンスを用意しておけば、Bootcampアシスタントで言われるがままに設定を進めればできるはずでした。しかし、Win10用パーティションを用意し終わった当たりでエラーになりセットアップは途中で中断されてしまいました。

ネットでFAQを調べると公式含めいくつか見つかったのでやってみました。

1) ディスクツールのFirst Aidを実行する

→NG(変わらず)

2) TimeMachineを止める

→NG(変わらず)

3) FireVolt(暗号化)を無効にする

→NG)(もともと無効のままだった)

詰んだのでAppleケアサポートに連絡して、折り返しされた電話とリモート画面でサポートを受けました。

アドバイスを受けていろいろ試したのですがいずれもNG。

最終的に、OSの修復インストールで解決しました。

修復インストールとは、インストール済みのアプリや設定、個人データを保持したままOSのみ上書きするイメージです。元の状態が保持されるのですが、完全初期化しない最終手段はこれだそうです。

手順。

1) Macの電源を切る

2) Command+Rを押しながら電源ON

3) Appleロゴが出たら手を離す

4) WiFi接続をする(有線よりWiFiが推奨との事)

5) 4つの選択肢が出るので、上から2番目にある「MacOS BigSurの修復インストール」を選ぶ

6) インストール先にMacintosh HDを指定する

およそ2時間で処理が終わりました。

この時間は回線速度に依存します。うちは100Mbpsと遅い。

何度か再起動を繰り返した後、ログイン画面になっていつも通りの環境が戻りました。

この後、Bootcampアシスタントを使ってWin10をセットアップします。

ここでもう1つ重要なことをサポートから教えたもらいました。

「WindowsのISOはダウンロードフォルダーから出してデスクトップに置いておくこと」です。

起動時にMacOSとWin10を選択するには、Optionを押しながら電源ONだそうです。

Appleケアのサポート担当の方はとても親切で、諦めずに一緒に問題解決に尽力くださいました。

ParallelsでいろいろなOSを動かしていることに気が付き、これを入れ直すのは避けたいと言っていましたし。

他のPCメーカーだと「初期化してください」で終わりでしょうね。

Win10のISOとライセンスを用意しておけば、Bootcampアシスタントで言われるがままに設定を進めればできるはずでした。しかし、Win10用パーティションを用意し終わった当たりでエラーになりセットアップは途中で中断されてしまいました。

ネットでFAQを調べると公式含めいくつか見つかったのでやってみました。

1) ディスクツールのFirst Aidを実行する

→NG(変わらず)

2) TimeMachineを止める

→NG(変わらず)

3) FireVolt(暗号化)を無効にする

→NG)(もともと無効のままだった)

詰んだのでAppleケアサポートに連絡して、折り返しされた電話とリモート画面でサポートを受けました。

アドバイスを受けていろいろ試したのですがいずれもNG。

最終的に、OSの修復インストールで解決しました。

修復インストールとは、インストール済みのアプリや設定、個人データを保持したままOSのみ上書きするイメージです。元の状態が保持されるのですが、完全初期化しない最終手段はこれだそうです。

手順。

1) Macの電源を切る

2) Command+Rを押しながら電源ON

3) Appleロゴが出たら手を離す

4) WiFi接続をする(有線よりWiFiが推奨との事)

5) 4つの選択肢が出るので、上から2番目にある「MacOS BigSurの修復インストール」を選ぶ

6) インストール先にMacintosh HDを指定する

およそ2時間で処理が終わりました。

この時間は回線速度に依存します。うちは100Mbpsと遅い。

何度か再起動を繰り返した後、ログイン画面になっていつも通りの環境が戻りました。

この後、Bootcampアシスタントを使ってWin10をセットアップします。

ここでもう1つ重要なことをサポートから教えたもらいました。

「WindowsのISOはダウンロードフォルダーから出してデスクトップに置いておくこと」です。

起動時にMacOSとWin10を選択するには、Optionを押しながら電源ONだそうです。

Appleケアのサポート担当の方はとても親切で、諦めずに一緒に問題解決に尽力くださいました。

ParallelsでいろいろなOSを動かしていることに気が付き、これを入れ直すのは避けたいと言っていましたし。

他のPCメーカーだと「初期化してください」で終わりでしょうね。

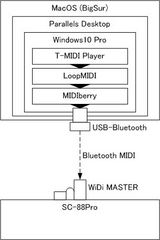

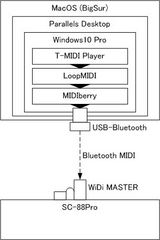

MacのParallels上のWin10でMIDIをWiDi MASTERで飛ばす [パソコン]

ややっこしいことしています。

MacでSC-88Proを鳴らせたいのですが、そのMIDIプレーヤにWinアプリのT-MIDIを使って、しかもワイヤレスで繋ぎたいという要望です。

このような構成にて成功しました。

・MacOS側のBluetooth MIDIはどうやってもWin10から見えない

・USB-BluetoothドングルをUSBポートに挿して、Parallelsが聞いてきた「Win10側に繋ぐ」を指定

・Win10のBluetoothでデバイスを追加を行うとWiDiが見えるのでペアリング

・MIDIberryの出力にWiDiが見えるので選択

・MIDIberryの入力はLoopMIDIを選択

・T-MIDIのMIDI OUTにLoopMIDIを指定

これで、ワイヤレスでSC-88Proに繋がりました。

WindowsがBluetooth MIDIにまともに対応していないため、いくつかのアプリを経由させる必要がありました。

・MIDIberry

Microsoft Storeから入手します。

これは規格外のBluetooth MIDIを入出力として扱えるようにするために使います。

・LoopMIDI

仮想MIDIポートパッチ。

2つのMIDIポートを繋ぐ機能を提供します。

これでMIDI PlayerとMIDIberryを繋ぎます。

・T-MIDI Player

1980年代から職人たちが作り込んだ凝ったMIDIデータを再生できます。

SMFだけでなくRCPにも対応。

・SC-88Pro

ハード音源実機です。

iOSやMacOSにはVirtual Soundcanvasというソフト音源がありますが、完全再現できません。

特に裏バンクやXG音源シミュレータは使えないので、ちゃんとした音が出ません。

そこで、実機なのです。

使ってみた感じ。

やはり、WiFi等によるパケット損失はあるようです。

Note OFFを取りこぼして音が鳴りっぱなしになったりします。

無線MIDIをは難しいですね。

MacでSC-88Proを鳴らせたいのですが、そのMIDIプレーヤにWinアプリのT-MIDIを使って、しかもワイヤレスで繋ぎたいという要望です。

このような構成にて成功しました。

・MacOS側のBluetooth MIDIはどうやってもWin10から見えない

・USB-BluetoothドングルをUSBポートに挿して、Parallelsが聞いてきた「Win10側に繋ぐ」を指定

・Win10のBluetoothでデバイスを追加を行うとWiDiが見えるのでペアリング

・MIDIberryの出力にWiDiが見えるので選択

・MIDIberryの入力はLoopMIDIを選択

・T-MIDIのMIDI OUTにLoopMIDIを指定

これで、ワイヤレスでSC-88Proに繋がりました。

WindowsがBluetooth MIDIにまともに対応していないため、いくつかのアプリを経由させる必要がありました。

・MIDIberry

Microsoft Storeから入手します。

これは規格外のBluetooth MIDIを入出力として扱えるようにするために使います。

・LoopMIDI

仮想MIDIポートパッチ。

2つのMIDIポートを繋ぐ機能を提供します。

これでMIDI PlayerとMIDIberryを繋ぎます。

・T-MIDI Player

1980年代から職人たちが作り込んだ凝ったMIDIデータを再生できます。

SMFだけでなくRCPにも対応。

・SC-88Pro

ハード音源実機です。

iOSやMacOSにはVirtual Soundcanvasというソフト音源がありますが、完全再現できません。

特に裏バンクやXG音源シミュレータは使えないので、ちゃんとした音が出ません。

そこで、実機なのです。

使ってみた感じ。

やはり、WiFi等によるパケット損失はあるようです。

Note OFFを取りこぼして音が鳴りっぱなしになったりします。

無線MIDIをは難しいですね。

Windows10のWindows UpdateでKB5016616がエラーになる [パソコン]

Windows UpdateでKB5016616がエラーになって適用できない件。

ダウンロードからインストールまでは進むが、インストール100%の後にエラーになってしまう。

この事例はいくつかの原因で起きているようだが、いろいろやっても解決できなかった。

PCが古い(第4世代i7)ので、BIOS Firmwareが原因かと諦めかけていました。

Twitterで教えていただいたのがこのURLです。

https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windowsupdate/268705a2-e60f-42f7-a6b3-838d321e73a9

ここでは2つの解決法が案内されています。

1)簡易修復

2)インプレースアップグレード

結果的にインプレースアップグレードで解決しました。

このインプレースアップグレードというのは、既存のWindowsシステムに対してOS部分だけ上書きインストールする事のようです。

すでにインストールされているアプリやデータは保持されます。ライセンス関係も大丈夫みたいでした。

処理時間はけっこうかかります。1時間では終わらないので時間のあるときにやりましょう。

これによりWin10の上書きが完了したら、通常通りWindows Updateを実行します。

1回目はKB5016616は降ってこず、2回目で降ってきました。

ダウンロードからインストールまでは進むが、インストール100%の後にエラーになってしまう。

この事例はいくつかの原因で起きているようだが、いろいろやっても解決できなかった。

PCが古い(第4世代i7)ので、BIOS Firmwareが原因かと諦めかけていました。

Twitterで教えていただいたのがこのURLです。

https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windowsupdate/268705a2-e60f-42f7-a6b3-838d321e73a9

ここでは2つの解決法が案内されています。

1)簡易修復

2)インプレースアップグレード

結果的にインプレースアップグレードで解決しました。

このインプレースアップグレードというのは、既存のWindowsシステムに対してOS部分だけ上書きインストールする事のようです。

すでにインストールされているアプリやデータは保持されます。ライセンス関係も大丈夫みたいでした。

処理時間はけっこうかかります。1時間では終わらないので時間のあるときにやりましょう。

これによりWin10の上書きが完了したら、通常通りWindows Updateを実行します。

1回目はKB5016616は降ってこず、2回目で降ってきました。

MacのMcAfeeは仮想環境(Parallels)と共存できない [パソコン]

うちのMac(MBA2020 Catalina)がスリープ中にOSクラッシュするので困っていました。

McAfeeとの相性がわるいという相談を見つけ、McAfeeを削除したところ問題は解決。

McAfeeのサポートに相談してみました。

「McAfee Live Safeは一般向け商品で、仮想環境との併用は動作保証外」とのこと。

つまり、ParallelsとMcAfeeは同時に使用できないみたいです。

これはホスト側であっても同じで、とにかく共存NGと結論づけました。

※はっきりと併用できないとは言われませんでしたが、おそらく既知なのでしょう

Catalinaでスリープ中にクラッシュするのは、標準モードであるセーフスリープのときです。

セーフスリープは2段階になっていて、スリープ直後はRAMにデータがある状態で省電力待機しており、一定時間経過するとストレージにRAMのデータを退避させて(これをディープスリープと呼ぶ)電源が切れるモードです。

このディープスリープに移行するときに仮想環境が存在するとクラッシュするっぽいのです。

ターミナルでコマンド打って、スリープモードの変更ができます。

セーフスリープではなく、ノーマルスリープ(RAMに保持)のみにしてやればこの問題は起きないようです。ただし、バッテリーを消費するので使い勝手はとても悪くなります。1日スリープさせておくと電池がカラになっている。

これではBigSurにアップグレードしてもだめでしょう。

古いMac(High-Sierra)でMcAfee入れていても大丈夫なのは、Parallelsが入っていないから。

McAfeeとの相性がわるいという相談を見つけ、McAfeeを削除したところ問題は解決。

McAfeeのサポートに相談してみました。

「McAfee Live Safeは一般向け商品で、仮想環境との併用は動作保証外」とのこと。

つまり、ParallelsとMcAfeeは同時に使用できないみたいです。

これはホスト側であっても同じで、とにかく共存NGと結論づけました。

※はっきりと併用できないとは言われませんでしたが、おそらく既知なのでしょう

Catalinaでスリープ中にクラッシュするのは、標準モードであるセーフスリープのときです。

セーフスリープは2段階になっていて、スリープ直後はRAMにデータがある状態で省電力待機しており、一定時間経過するとストレージにRAMのデータを退避させて(これをディープスリープと呼ぶ)電源が切れるモードです。

このディープスリープに移行するときに仮想環境が存在するとクラッシュするっぽいのです。

ターミナルでコマンド打って、スリープモードの変更ができます。

セーフスリープではなく、ノーマルスリープ(RAMに保持)のみにしてやればこの問題は起きないようです。ただし、バッテリーを消費するので使い勝手はとても悪くなります。1日スリープさせておくと電池がカラになっている。

これではBigSurにアップグレードしてもだめでしょう。

古いMac(High-Sierra)でMcAfee入れていても大丈夫なのは、Parallelsが入っていないから。

MacBook Airを新調 [パソコン]

うちにあるMacのまともな機体はMBA2011でした。

Jobsが亡くなった直以後、彼が健在だった時代の最後の機種を買いました。

あれから10年。

OSはHigh Sierraで打ち止め。

バッテリーは10年たつにも関わらず元気なまま。

良いマシンです。

ただ、OSサポートが終了しているので、今後も使うには問題があります。

また、Windowsでメインに使ったいたノート、これもSonyブランド最後のvaioですが、vaio Pro 11 red eddition(出荷時はWin8)ですが、バックライトが故障してしまいACアダプタ併用でないと使えなくなっていました。

MacもWinも買い換えたい。

しかし、そこまでお金に余裕はない。

ParallelsでWindowsが便利に動くので、本体はMacにしてWindowsを入れればいいじゃないという結論に。

年末くらいに検討していてMBA2020に決めました。

そうこうしているうちにApple SiliconeのM1マックが発表。

直後にMBA2020が買えなくなりました。

私、英語キーボードにこだわっているんです。

中古でも店頭在庫でも日本語キーボードの標準仕様なら買えるのですが、英語キーボードはそもそも球数が少なく、新品はもちろん、中古でもなかなか出てきません。

ヤフオクをウォッチしていました。

最初に目がとまったのは12万円即決のi7/16GB/1TBの仕様。

しかし、画面の角に欠けがあるのが気になってずっと見ているだけでした。

回転寿司状態ですが値段は下がらず。

そんな中、程度がとても良いi7/16GB/2TBの出品を見つけました。

悩んだあげく入札することに。

しかし、例によって終了5分前から値段がどんどん上がる。

ここで厚くなったら公開するので、上限をしっかりきめました。

買おうとしていたMBAの新品価格。

i5/16G/512G

これと同じ価格なら、上位CPUでFLASH最大。

悪くないだろうと納得して入札に参加。

最後の最後に、上記税込みより安く落札できました。

また10年使えたらいいなー。

本体が来たらParallelsとWin10を買わないと。

Win10は怪しい3000円前後のもあるけど、正規のを2万前後出して買うか悩んでいます。

あの3000円程度で出ている「プロダクトコードのみ」ってやつは何なんでしょうね?

ご存じの方いまいたら教えてください。

Jobsが亡くなった直以後、彼が健在だった時代の最後の機種を買いました。

あれから10年。

OSはHigh Sierraで打ち止め。

バッテリーは10年たつにも関わらず元気なまま。

良いマシンです。

ただ、OSサポートが終了しているので、今後も使うには問題があります。

また、Windowsでメインに使ったいたノート、これもSonyブランド最後のvaioですが、vaio Pro 11 red eddition(出荷時はWin8)ですが、バックライトが故障してしまいACアダプタ併用でないと使えなくなっていました。

MacもWinも買い換えたい。

しかし、そこまでお金に余裕はない。

ParallelsでWindowsが便利に動くので、本体はMacにしてWindowsを入れればいいじゃないという結論に。

年末くらいに検討していてMBA2020に決めました。

そうこうしているうちにApple SiliconeのM1マックが発表。

直後にMBA2020が買えなくなりました。

私、英語キーボードにこだわっているんです。

中古でも店頭在庫でも日本語キーボードの標準仕様なら買えるのですが、英語キーボードはそもそも球数が少なく、新品はもちろん、中古でもなかなか出てきません。

ヤフオクをウォッチしていました。

最初に目がとまったのは12万円即決のi7/16GB/1TBの仕様。

しかし、画面の角に欠けがあるのが気になってずっと見ているだけでした。

回転寿司状態ですが値段は下がらず。

そんな中、程度がとても良いi7/16GB/2TBの出品を見つけました。

悩んだあげく入札することに。

しかし、例によって終了5分前から値段がどんどん上がる。

ここで厚くなったら公開するので、上限をしっかりきめました。

買おうとしていたMBAの新品価格。

i5/16G/512G

これと同じ価格なら、上位CPUでFLASH最大。

悪くないだろうと納得して入札に参加。

最後の最後に、上記税込みより安く落札できました。

また10年使えたらいいなー。

本体が来たらParallelsとWin10を買わないと。

Win10は怪しい3000円前後のもあるけど、正規のを2万前後出して買うか悩んでいます。

あの3000円程度で出ている「プロダクトコードのみ」ってやつは何なんでしょうね?

ご存じの方いまいたら教えてください。

GPD PocketのWin10をアップデートとして1803にしたときのスリープ死対策 [パソコン]

GPS PocketのWindows10をアップデートするとスリープからの復帰に失敗してフリーズすることが頻発しています。

復帰というか、スリープに入った直後にハングアップしている感じにも見えます。

画面真っ暗状態で、電源ボタンの白LEDだけ光っている状態なので何が起きているか分かりません。

こうなってしまうと電源ボタンを長押しして強制OFFするしかありません。

Windows10のHomeエディションは更新の延期ができないため、一つ前の1709にロールアップさせても勝手に更新されて1803に戻ってしまいます。1709ではリッドクローズでスリープ、オープンしても何もせずキーボーと叩いて復帰で運用できるのですが・・・

検証していくと、どうやらリッド(液晶パネル)の開閉にスリープが連動しているとダメみたいです。

これを抑止して、メニューからスリープ操作、ふたを開けても自動復帰しないようにしてやることで安定したように見えます。

まず、レジストリエディタを起動して、下記レジストリを変更します。

コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\99ff10e7-23b1-4c07-a9d1-5c3206d741b4

Attributeの値を1→2に変更する。

こうすることで、電源オプションの詳細な設定に「カバーを開けたときの動作」が追加されます。

次に電源オプションを開き、プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更→電源ボタンとカバーを開きます。

カバーを閉じたときの動作とカバーを開いたときの動作の両方を、何もしないに変更します。

バッテリ駆動と電源に接続の両方共です。

これにより、液晶を閉じたり開いたりしても何も起こらなくなります。

GPDをスリープにするにはメニューから電源→スリープを選択します。

逆にスリープから起こすときはキーボードを何か叩けば復帰します。

Bluetothマウスを使っている場合、スリープにしてからマウスに触れると復帰してしまいます。

面倒ですが、マウスの電源を切ってから、本体のスティックでスリープ実行します。

キーボードショートカットがあれば便利なのですが。

この状態でしばらく様子を見てみます。

ここにいろいろ書いてあるのを見つけました。

https://nkon.github.io/GPD-Pocket-Setup/

復帰というか、スリープに入った直後にハングアップしている感じにも見えます。

画面真っ暗状態で、電源ボタンの白LEDだけ光っている状態なので何が起きているか分かりません。

こうなってしまうと電源ボタンを長押しして強制OFFするしかありません。

Windows10のHomeエディションは更新の延期ができないため、一つ前の1709にロールアップさせても勝手に更新されて1803に戻ってしまいます。1709ではリッドクローズでスリープ、オープンしても何もせずキーボーと叩いて復帰で運用できるのですが・・・

検証していくと、どうやらリッド(液晶パネル)の開閉にスリープが連動しているとダメみたいです。

これを抑止して、メニューからスリープ操作、ふたを開けても自動復帰しないようにしてやることで安定したように見えます。

まず、レジストリエディタを起動して、下記レジストリを変更します。

コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\99ff10e7-23b1-4c07-a9d1-5c3206d741b4

Attributeの値を1→2に変更する。

こうすることで、電源オプションの詳細な設定に「カバーを開けたときの動作」が追加されます。

次に電源オプションを開き、プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更→電源ボタンとカバーを開きます。

カバーを閉じたときの動作とカバーを開いたときの動作の両方を、何もしないに変更します。

バッテリ駆動と電源に接続の両方共です。

これにより、液晶を閉じたり開いたりしても何も起こらなくなります。

GPDをスリープにするにはメニューから電源→スリープを選択します。

逆にスリープから起こすときはキーボードを何か叩けば復帰します。

Bluetothマウスを使っている場合、スリープにしてからマウスに触れると復帰してしまいます。

面倒ですが、マウスの電源を切ってから、本体のスティックでスリープ実行します。

キーボードショートカットがあれば便利なのですが。

この状態でしばらく様子を見てみます。

ここにいろいろ書いてあるのを見つけました。

https://nkon.github.io/GPD-Pocket-Setup/

マルチモニター(トリプルモニター) [パソコン]

FHDモニターを2枚使っています。

先日、ビデオカードを買い換えてRADEON RX560を導入しました。

このビデオカードにはDVI/DP/HDMIの3ポートが搭載されています。

Vegas Proでビデオ編集を行っているのですが、メイン画面と作業画面、そしてフルスクリーンプレビューの画面が欲しくなり、3枚目、トリプルディスプレイにしようと思いました。

手持ちの3枚目のディスプレイはHDMIなのですが、開いているポートはDPのみ。DP→HDMIケーブルが安価に売っているのでそれを使って繋げばと思ったのですが、どうもそう簡単にはできそうに無いことが分かってきました。

通常、クロックが2系統しか無いため、2枚のモニターまでしか対応できないとのこと。それを回避するにはアクティブタイプのアダプターを使えば良いと良いところまで分かりました。DP→HDMIのアクティブ変換アダプターです。2000円位からありました。

そのまえにオンボードが空いているので、これを同時に使って3枚できないかやってみました。BIOSの設定変更が必要なのですが、とりあえず3枚のモニターに表示ができました。

しかし、Vegas Proを使うとクラッシュする問題が発生。

どうやっても、RADEONとオンボの両方を使うと旨く動きません。

DP→HDMIアクティブアダプターを購入し、1枚のRADEONから3枚のディプレイを繋いだところ問題は解決しました。オンボとの併用は微妙なところで問題が起きるようです。

RADEON RX560でトリプルモニターにするために使用できたDP→HDMI変換はこちら。

http://amzn.to/2iMxvVR

先日、ビデオカードを買い換えてRADEON RX560を導入しました。

このビデオカードにはDVI/DP/HDMIの3ポートが搭載されています。

Vegas Proでビデオ編集を行っているのですが、メイン画面と作業画面、そしてフルスクリーンプレビューの画面が欲しくなり、3枚目、トリプルディスプレイにしようと思いました。

手持ちの3枚目のディスプレイはHDMIなのですが、開いているポートはDPのみ。DP→HDMIケーブルが安価に売っているのでそれを使って繋げばと思ったのですが、どうもそう簡単にはできそうに無いことが分かってきました。

通常、クロックが2系統しか無いため、2枚のモニターまでしか対応できないとのこと。それを回避するにはアクティブタイプのアダプターを使えば良いと良いところまで分かりました。DP→HDMIのアクティブ変換アダプターです。2000円位からありました。

そのまえにオンボードが空いているので、これを同時に使って3枚できないかやってみました。BIOSの設定変更が必要なのですが、とりあえず3枚のモニターに表示ができました。

しかし、Vegas Proを使うとクラッシュする問題が発生。

どうやっても、RADEONとオンボの両方を使うと旨く動きません。

DP→HDMIアクティブアダプターを購入し、1枚のRADEONから3枚のディプレイを繋いだところ問題は解決しました。オンボとの併用は微妙なところで問題が起きるようです。

RADEON RX560でトリプルモニターにするために使用できたDP→HDMI変換はこちら。

http://amzn.to/2iMxvVR

Win10にアップグレードしたVAIO Pro11(赤)のBluetoothが使用不能に [パソコン]

昨日のあるタイミングから、VAIO Pro11(赤)のBluetoothが動かなくなってしまいました。

このVAIOはSONY(株)からVAIO(株)になる直前の最終モデルです。

BTが動かないのでマウスが繋がりません。

通常はマウス接続くらいにしか使っていないのですがなにげに不便。

余談ですが、マウスはBT4.0LE対応の物より、BT3.0の方が具合が良いです。BT4.0LE対応の物はPCをスリープ解除してからの接続復帰がとても遅いです。

デバイスマネージャーを開いてみると、Bluetoothに「!」マークが付いたり消えたりを数秒おきに繰り返していました。削除して再起動してドライバーを自動導入させてみてもダメ。

次の操作で治りました。

[Win]キー+[X]

コントロールパネル

→デバイスマネージャー

Bluetoothドライバ「インテル(R)ワイヤレスBluetooth(R)」を削除

※これだけだと何やっても復帰しません

設定

→システム

→電源とスリープ

→電源の追加設定

→電源ボタンの動作の選択

1)「現在使用可能では無い設定を変更します」をクリック

2)「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外す

シャットダウン

電源ON

これでBluetoothドライバが復活しました。

高速スタートアップが有効だとシャットダウンしても電源が完全に切れないのか、なんらかのタイミングでBTモジュールがおかしくなっていたのでしょうか。

これでしばらく様子を見てみます。

このVAIOはSONY(株)からVAIO(株)になる直前の最終モデルです。

BTが動かないのでマウスが繋がりません。

通常はマウス接続くらいにしか使っていないのですがなにげに不便。

余談ですが、マウスはBT4.0LE対応の物より、BT3.0の方が具合が良いです。BT4.0LE対応の物はPCをスリープ解除してからの接続復帰がとても遅いです。

デバイスマネージャーを開いてみると、Bluetoothに「!」マークが付いたり消えたりを数秒おきに繰り返していました。削除して再起動してドライバーを自動導入させてみてもダメ。

次の操作で治りました。

[Win]キー+[X]

コントロールパネル

→デバイスマネージャー

Bluetoothドライバ「インテル(R)ワイヤレスBluetooth(R)」を削除

※これだけだと何やっても復帰しません

設定

→システム

→電源とスリープ

→電源の追加設定

→電源ボタンの動作の選択

1)「現在使用可能では無い設定を変更します」をクリック

2)「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外す

シャットダウン

電源ON

これでBluetoothドライバが復活しました。

高速スタートアップが有効だとシャットダウンしても電源が完全に切れないのか、なんらかのタイミングでBTモジュールがおかしくなっていたのでしょうか。

これでしばらく様子を見てみます。

Linux機のHDDが壊れたので再構築 [パソコン]

自宅サーバのLinux機(Fedora15)のデータHDDが壊れました。

RAID-1ミラーリングの片肺。

Amazonで新しいHDDを探してみると、WD Blueが2TBと3TBでは180円しか値差がありませんでした。

とうぜん、3TBを買います。(実はこれがのちのち嵌まる原因に)

まず、壊れたRAIDセットをPCから外して、外したところに新しい3TBのHDDを2本セット。

マシンを起動させるとマウントエラーが出るどころか止まってしまって先に進みません。

空いているSATAポートに生きている旧HDDをさらに繋いで起動。

普通に起動しました。

※rootファイルシステムは別の160GB HDDです。これは丈夫ですね。

新しい3TB HDDを初期化して新しいRAIDを組みます。

どうせ、生きている1本もそのうち壊れるでしょうから総入れ替え作戦。

※このHDDは5.4年稼働しました。SeagateのBaracudaです。

FedpraのGUIツール「Disk Tool」では初期化もRAIDアレイ処理もエラーでだめ。

ここでグーグル先生の登場。やはり、2TBの壁にぶち当たっていました。

shellコンソールを開いて手打ちで処理。

partedというコマンドを使うようです。

$ su -

# parted /dev/sdb

(parted) mklabel gpt

(parted) unit GB

(parted) mkpart primary ext4 0 3001

(parted) print

(parted) quit

同様にもう1台の方も処理します。

# parted /dev/sdc

(parted) mklabel gpt

(parted) unit GB

(parted) mkpart secondary ext4 0 3001

(parted) print

(parted) quit

これで2本のHDDがそれぞれGPTでパーティションされました。

このあとRAIDアレイを組むので不要ですが、念のためファイルシステムを作っておきます。

# mkfs -t ext4 /dev/sdb1

# mkfs -t ext4 /dev/sdc1

次にRAIDを組みます。

# mdadm -C /dev/md1 -l1 -n2 /dev/sdb1 /dev/sdc1

これで/dev/md1ができます。

ディスクツールGUIで見ても正常に作成されて、構築が走り出しました。

あとは古いHDDからtarで一気にコピーしてやります。

※この前に、昨夜のうちに外付けNASにバックアップしてあります。(コピー中に壊れた場合の救済用)

古いHDDは/mnt/raidにマウントされています。

新しいHDDを適当なマウントポイントにマウントします。

# mkdir /mnt/raid_new

# mount -t auto /dev/md1 /mnt/raid_new

# cd /mnt/raid

# tar cf - . | (cd ../raid_new/; tar xvf -)

あとは終わるまで待つだけ。

ここでもし旧HDDが死んだらバックアップのNASから書き戻すだけです。

いくらGbEとはいえLANなのでSATA直結よりは遅いですから、可能な限りHDD→HDDでやります。

さすがにSATAとはいえ1.2TBのコピーは時間が掛かります。

寝るまでには終わるかな。

RAID-1ミラーリングの片肺。

Amazonで新しいHDDを探してみると、WD Blueが2TBと3TBでは180円しか値差がありませんでした。

とうぜん、3TBを買います。(実はこれがのちのち嵌まる原因に)

まず、壊れたRAIDセットをPCから外して、外したところに新しい3TBのHDDを2本セット。

マシンを起動させるとマウントエラーが出るどころか止まってしまって先に進みません。

空いているSATAポートに生きている旧HDDをさらに繋いで起動。

普通に起動しました。

※rootファイルシステムは別の160GB HDDです。これは丈夫ですね。

新しい3TB HDDを初期化して新しいRAIDを組みます。

どうせ、生きている1本もそのうち壊れるでしょうから総入れ替え作戦。

※このHDDは5.4年稼働しました。SeagateのBaracudaです。

FedpraのGUIツール「Disk Tool」では初期化もRAIDアレイ処理もエラーでだめ。

ここでグーグル先生の登場。やはり、2TBの壁にぶち当たっていました。

shellコンソールを開いて手打ちで処理。

partedというコマンドを使うようです。

$ su -

# parted /dev/sdb

(parted) mklabel gpt

(parted) unit GB

(parted) mkpart primary ext4 0 3001

(parted) print

(parted) quit

同様にもう1台の方も処理します。

# parted /dev/sdc

(parted) mklabel gpt

(parted) unit GB

(parted) mkpart secondary ext4 0 3001

(parted) print

(parted) quit

これで2本のHDDがそれぞれGPTでパーティションされました。

このあとRAIDアレイを組むので不要ですが、念のためファイルシステムを作っておきます。

# mkfs -t ext4 /dev/sdb1

# mkfs -t ext4 /dev/sdc1

次にRAIDを組みます。

# mdadm -C /dev/md1 -l1 -n2 /dev/sdb1 /dev/sdc1

これで/dev/md1ができます。

ディスクツールGUIで見ても正常に作成されて、構築が走り出しました。

あとは古いHDDからtarで一気にコピーしてやります。

※この前に、昨夜のうちに外付けNASにバックアップしてあります。(コピー中に壊れた場合の救済用)

古いHDDは/mnt/raidにマウントされています。

新しいHDDを適当なマウントポイントにマウントします。

# mkdir /mnt/raid_new

# mount -t auto /dev/md1 /mnt/raid_new

# cd /mnt/raid

# tar cf - . | (cd ../raid_new/; tar xvf -)

あとは終わるまで待つだけ。

ここでもし旧HDDが死んだらバックアップのNASから書き戻すだけです。

いくらGbEとはいえLANなのでSATA直結よりは遅いですから、可能な限りHDD→HDDでやります。

さすがにSATAとはいえ1.2TBのコピーは時間が掛かります。

寝るまでには終わるかな。